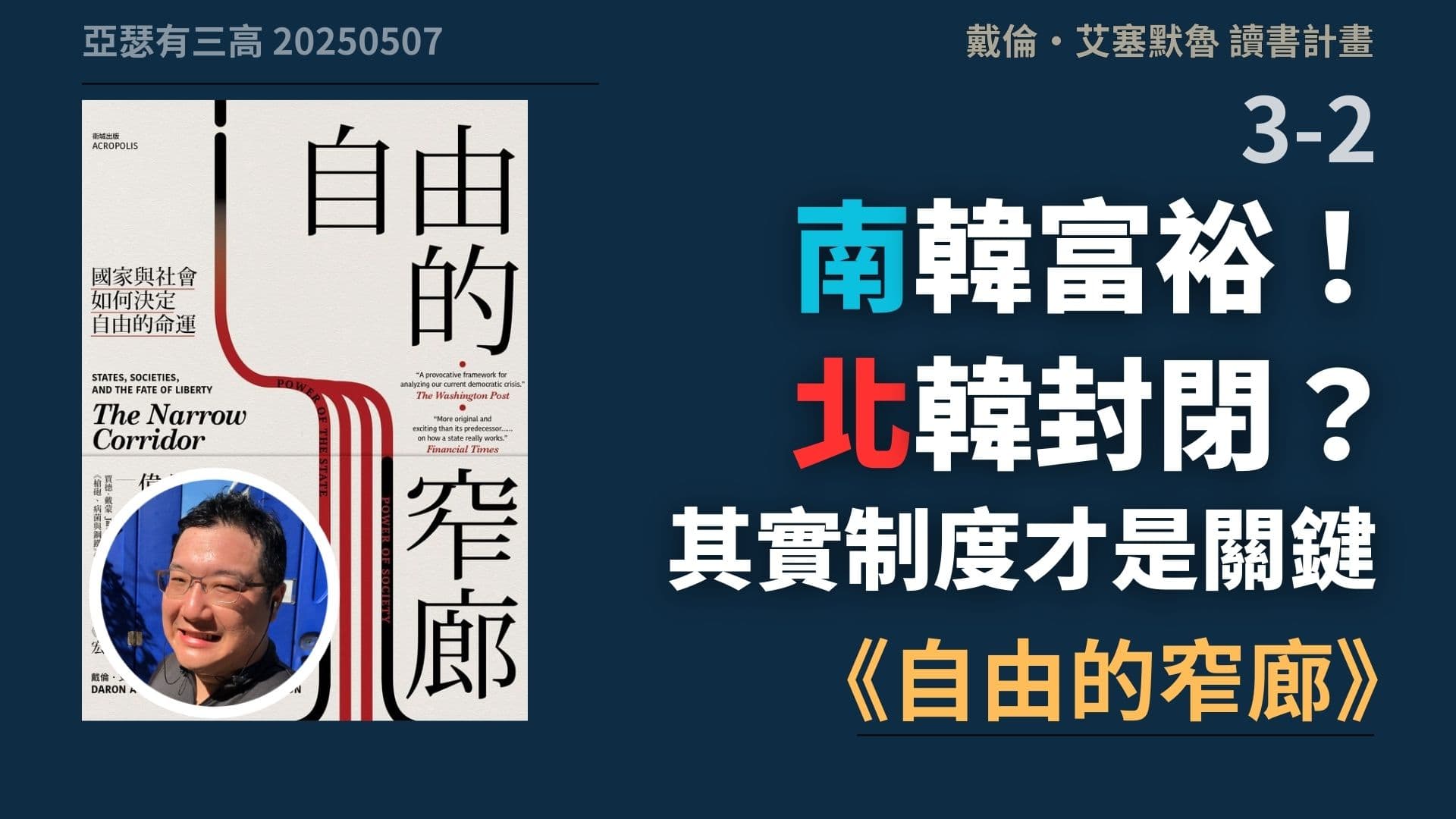

南韓富裕、北韓封閉?其實制度才是關鍵 《自由的窄廊》3-2,為什麼一樣的民族、語言與歷史,卻走上了兩條完全不同的發展道路?本集以制度模型為工具,重新檢視南北韓的政治經濟結構變遷,從接收體制、戰後治理到制度彈性,深度解析關鍵差異。

南韓富裕、北韓封閉?其實制度才是關鍵 影片

南韓如今自由繁榮,令人嚮往。但你可能沒想過,七十年前,朝鮮半島真正的重心,其實是在北邊。

首爾那時還只是南方一個靠海的小城,真正擁有基礎建設、產業規模和知識階層的地區,是今天的北韓。

命運怎麼會走成今天這樣?為什麼一邊越走越開放,另一邊卻越走越封閉?這不是地理的問題,是制度一步一步把兩邊拉開來。

我們今天就來說清楚,南北韓到底差在哪裡。

這一集是包含在

戴倫艾塞默魯的讀書計畫裡面

我打算用三本書五十集

來談一個思想的行動

如果有興趣歡迎訂閱

每日電子報也已經開始了

請在說明欄裡面點擊加入

每天就會把全文寄送給您

亞瑟每天寄送的全文電子報

https://arthur3highs.com/newsletter

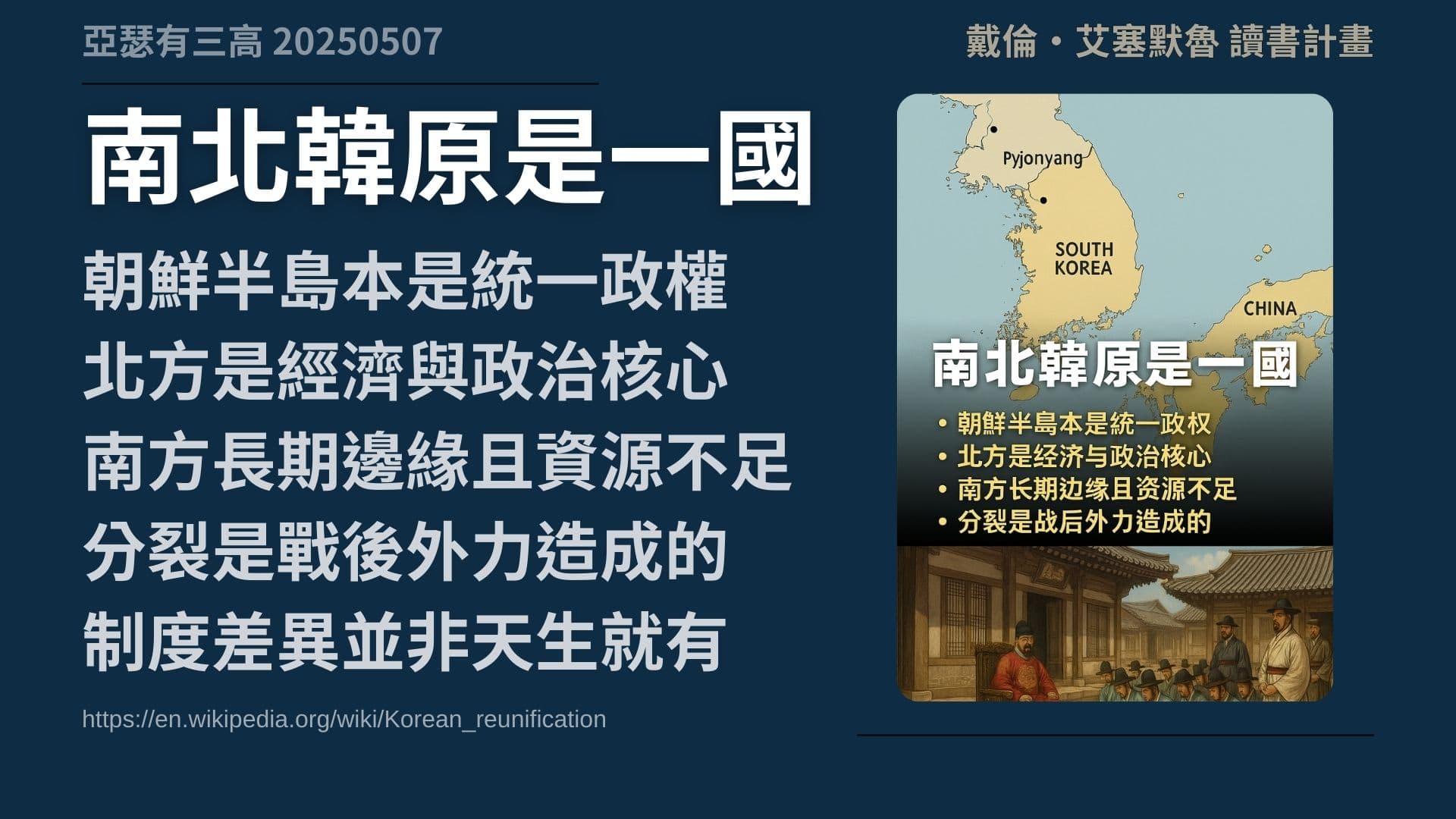

南北韓原是一國

- 朝鮮半島本是統一政權

- 北方是經濟與政治核心

- 南方長期邊緣且資源不足

- 分裂是戰後外力造成的

- 制度差異並非天生就有

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_reunification

南北韓雖然現在看起來像是兩個完全不同的國家,但其實他們原本是一體的,更重要的是,重心原本也不在南邊,而是在北邊。

首都設在平壤的時間,其實比首爾還要長得多。北邊一直是軍事與工業的核心,交通、電力、教育資源,全都集中在那一帶。

從朝鮮王朝、清朝冊封,到日本殖民,統治者怎麼換都一樣,北邊始終是權力與資源的集中地。

所以如果只看基礎建設、教育水準、工業能力,北韓本來應該是比較有機會先起飛的那一邊。

但真正決定命運的,不是誰準備得多,不是誰一開始比較強,而是制度,制度能不能改、能不能轉彎,才是真正把國家拉開來的關鍵。

沒有國家的王朝

- 朝鮮王朝統治五百年

- 制度鬆散不像現代國家

- 稅收行政靠貴族與門閥

- 地方無官僚也無自治

- 改革缺乏支柱全面崩解

朝鮮王朝其實統治了整整五百多年,從1392年一直到1897年,但從制度角度來看,它其實不像是一個「近代國家」。

它有軍隊、有官員、有科舉制度,聽起來很完整。但實際上,它沒有真正的國家系統。稅收是靠地方的貴族去收的,行政部門則是靠門閥與家族來維持,聽起來像歐洲的封建體制,或者像日本的幕府制。

中央雖然有國王,有法律、有權力,但沒有真正集權的行政系統。地方甚至沒有自己的治理單位,教育靠私塾、靠民間老師,治安靠鄉勇,連戶口資料都無法統一管理。

整個半島的制度很奇妙:中央很強,地方卻幾乎是空的。它缺乏現代意義下的官僚體系,也沒有中央集權與地方自治的基本架構。想改革不是不行,但沒有制度支撐,再強的意志也撐不住。

所以當日本帶著完整的殖民體系侵入時,這整套體制一下子就垮了。

殖民制度的剝削

- 日本統治始於1910年

- 現代制度首次全面輸入

- 制度目的是剝削非治理

- 資源集中北方方便輸出

- 韓人被排除在制度之外

http://www.japanresearch.org.tw/Column/Column_Hsu_024.html

1910年,日本正式併吞朝鮮半島,建立殖民體制,也是在這個時期,朝鮮第一次出現了,現代國家的制度樣貌。

學校、戶政體系、警察、法院、鐵路、甚至工廠,一個個國家該有的基本架構,是在這個時代才陸續建立起來的。殖民制度看起來很完整,行政效率也很高,但它不是為了韓國人而設計的。

雖然制度是現代化的,但權力是外來的,它的目標不是治理,而是剝削。所以最好的鐵路、最先進的發電廠、最大的工業區,全都集中在北邊。不是因為北邊人比較多,而是因為那裡靠近中國與滿洲,方便資源運出去。

整個制度運作的目的,是要讓日本這個殖民帝國,更有效率地把朝鮮半島的資源榨乾,它不是讓你參與,也不是讓你改變,而是讓你被管理、被利用。

更關鍵的是,日本從頭到尾都沒打算讓韓國人,真正成為「皇民」或平等一員。這是一個設計好,讓你永遠被統治的體制,不是屬於韓國人的國家機器。

三十八度線的隔閡

- 日本戰敗結束殖民統治

- 美蘇接收造成臨時分界

- 分界線非韓人主動選擇

- 制度差異從接收開始

- 南方拼裝體系初期混亂

1945年日本戰敗,整個朝鮮半島第一次,要用自己的政府治理自己的國家,但這個機會沒維持多久。

美國從南邊接收,蘇聯從北邊接收,三十八度線就成了一條臨時分界線。這條線不是韓國人自己畫的,也不是因為有什麼文化、族群或利益上的衝突,而是兩個外國勢力對戰後秩序的臨時安排。

制度的差異,就是從這裡開始拉開的。

蘇聯在北方直接移植集體主義體系,接收了鐵路、工廠、學校,甚至連土地所有權都一起納入,全盤接管。

南方則比較像是,把殖民時代的殘骸重新拼裝起來,再加上一套,美軍設計的戰後接收制度。美國官員不熟悉韓國,制度不穩、官僚體系亂,治理還沒開始就先亂成一團。

所以從1945年到1948年,表面上其實是北方比較穩定,擁有大部分的重工業,南方就比較混亂。但真正的改變,其實還沒開始。

分家的起點不同

- 1948年南北正式建國

- 北方改革快且集中穩權

- 南方內亂連連制度混亂

- 情報清算成制度日常

- 穩定不等於自由的未來

1948年,南北韓各自建國,制度的分歧不再只是接收方式的不同,而是正式走上了兩條完全不同的路。

北邊改革動作非常快。直接推動土地改革,把日本時代留下來的地主階級清算掉,土地分給農民,工廠與資源全面國有化。這套體制雖然封閉,但在那個時代,人均收入和國力都比南韓強,反而凝聚出一種基層對政府的支持。

南邊就麻煩多了。李承晚政府一上台,就得面對左派武裝、地方叛亂、國會失控,一切靠軍事鎮壓撐住。國家機器還沒建好,情報體系就先膨脹起來,排除異已變成日常,這是一開始就寫進制度裡的錯誤。

南韓靠著美援勉強撐住經濟,但制度的正當性始終不完整,老百姓不是真的信這個政府,而是沒有更好的選項。那個時候,兩邊都還沒真正富起來。但哪個國家比較穩,其實大家心裡都有數。

只是歷史的轉折就是這麼巧妙,看起來比較穩的那邊,最後反而把自己鎖死了。

韓戰鎖死制度

- 韓戰爆發造成全面衝突

- 戰時治理邏輯主導體制

- 制度全面軍事與極端化

- 和平轉型空間徹底壓縮

- 南韓亂中有縫成轉機

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-53165066

1950年,北韓越過三八線,韓戰正式爆發。

這是一場沒人贏得了的戰爭,雙方都想統一,但最後只是把整個半島推入全面戰火。美國、蘇聯、中國相繼捲入,打了三年,造成數百萬人員傷亡,最後退回原點,但雙方的制度,也在這場戰爭中被定型了。

北韓迅速全面軍事化,政權轉為以持續備戰為核心。南韓方面,李承晚實施戒嚴,擴張安全系統,媒體與社會高度控管,整個政府架構也以戰爭邏輯為主導。

從制度角度看,兩邊不再是為了治理與發展,而是被推進一種「永久敵對」的制度模式,不是為了回歸和平,而是預設對方永遠是威脅。

北韓建立起一種高度封閉、無法被質疑的體制,南韓則進入一個雖然有選舉形式,但權力都被框在安全機器之外的小空間裡。

戰爭把整個半島鎖住了,但也剛好為南韓留下了一條小小的制度縫隙。因為太混亂,反而沒能徹底鎖死。這條縫,後來真的裂開了。

制度反轉的起點

- 戰後北韓經濟率先起飛

- 南韓體制穩定性極低

- 李承晚壓制造成民怨累積

- 1960爆發學生街頭運動

- 首次政權更替打開窄縫

1953年韓戰結束後,北韓靠著蘇聯援助與重工業政策,快速推動重建與工業擴張,人均 GDP 一路領先南韓,甚至在1950年代中後期,被不少開發中國家視為發展典範。

南韓從1954年起則陷入政治動盪。李承晚依賴軍警與情治系統穩住政權,但連續多屆的選舉爭議、貪腐問題與排除異議,讓社會怨氣持續累積。

終於在1960年,學生運動爆發。從馬山開始,抗議蔓延至釜山、首爾,學生、勞工、知識分子紛紛上街,「四一九革命」成形,李承晚最後在壓力下辭職流亡,南韓第一次政權更替正式發生。

這段時間雖然短暫,實際上只持續了幾個月,但社會第一次真正意識到:「原來政府是可以換人的。」

自由不是憑空設計出來的,而是從一次次失控,與反抗裡逼出來的結果。南韓制度真正的反轉,不是因為誰主動要改,而是原有的控制機制撐不住了。

這個壓力不只來自人民,也來自北韓那一套,在當時看起來,是比較會治理的制度神話。至於專制政權與經濟發展的關係,我們之後會專門討論。

命運走向不同道

- 北韓體制徹底封閉不變

- 南韓進入權威治理階段

- 制度張力漸露變動縫隙

- 經濟與社會出現動能

- 歷史路徑從此分道揚鑣

https://vocus.cc/article/650d9afffd89780001ab8537

1960 年代以後,南北韓的命運就此分道揚鑣。

北韓徹底封閉,金日成鞏固政權,體制不再容許任何挑戰,整個國家就像一座被焊死的密室,幾十年來幾乎沒有變動。

南韓則進入另一條道路。表面看起來依然是軍人政權,新聞查禁、思想受控,民主制度名存實亡。

但制度內部開始出現張力。財閥壯大、工業擴張,經濟政策放手、資本流動加快,社會也漸漸冒出一些壓不住的聲音,在嚴密的結構裡撐出一點縫隙。

真正拉開南北韓差距的,不是誰比較努力,也不是誰比較會改革,而是制度裡,有沒有那麼一點點可以鬆動的空間。

如果制度能被挑戰、能被修補,哪怕不那麼穩定,都有可能走進自由的窄廊;但如果整套體制完全僵固,那麼自由根本無從談起。

這就是兩條命運路線的分歧點,一邊封死,一邊開始變化。這個系列的下一集,就是那條裂縫,如何被撐開的故事。

不過你們知道嗎

即使到了1960年代

北韓還是比南韓有錢一點喔

但是後面就不一樣了

我們3-3後天再來講這一集

南北韓的內容到今天先告一段落

但是亞瑟有三高的全文電子報

正式開始訂閱了

如果你有興趣的話

在說明欄裡面有連結

點了之後

我每天就會把全文內容寄送給你

明天要來談一下最近經濟的時事

那後天我們再進到

南韓如何走入自由的窄廊的

那我們就明天見後天見囉~拜拜!

[mailerlite_form form_id=3]

好像有一段時間沒有看到你的更新了呢!

不知道一切是否順心呢?

希望能再度看到你的更新唷,默默追蹤的讀者留~

不好意思,這是我的錯,最近一頭栽進AI寫程式以及AI自動化流程中,原本以為犧牲一點時間,可以為未來創造更大價值,結果沒想到,這個坑越挖越大~

不過一切順遂,減肥了,變健康了,還領養了一隻貓貓,準備回歸中,感謝你❤️