自由還走得下去嗎 當AI與平台取代制度 《權力與進步》2-3,當AI與社群平台開始主導語言與資訊流動,我們熟悉的制度模型還有效嗎?本集從國家、社會與平台的三方互動切入,探討制度自由是否正面臨重組,並邀請你一起思考:我們的發聲權,現在還掌握在誰手中?

自由還走得下去嗎 當AI與平台取代制度 影片

你以為自己活在自由社會,但你說的話,是誰決定可以被誰聽見?你看到的內容,是你選的,還是平台選給你的?

我們習慣了演算法,也接受了語氣「被優化」。但這背後,其實是一場制度的轉移。當AI與平台不只是工具,而開始決定規則,你覺得『自由』,還是我們原本認識的那個自由嗎?

這一集是包含在

戴倫艾塞默魯的讀書計畫裡面

我打算用三本書五十集

來談一個思想的行動

每日電子報也已經開始了

請在說明欄裡面點擊加入

每天就會把全文寄送給您

亞瑟每天寄送的全文電子報

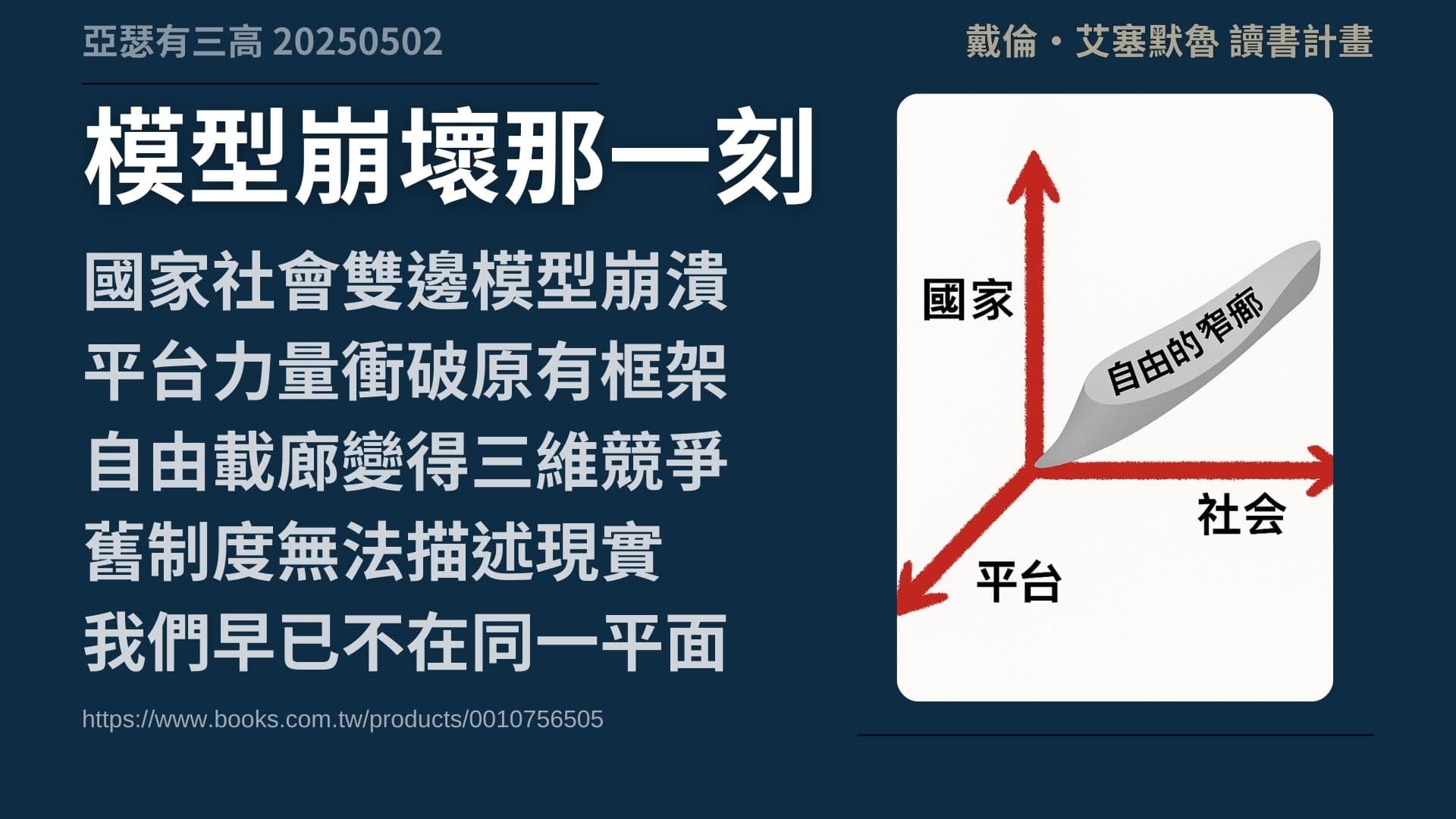

模型崩壞那一刻

- 國家社會雙邊模型崩潰

- 平台力量衝破原有框架

- 自由載廊變得三維競爭

- 舊制度無法描述現實

- 我們早已不在同一平面

https://www.books.com.tw/products/0010756505

你還記得那個模型嗎?國家在左,社會在右,自由就在那條狹窄的通道中間。一邊壓力太大會變獨裁,一邊力量太弱就會解體,只有維持住這個平衡,自由才有機會生存。

這就是《自由的窄廊》。但今天,這個模型,還撐得住嗎?

因為第三股力量出現了。不是來自選票,不是來自民間,而是來自演算法與語言模型。平台的力量,不是站在國家或社會那一邊,而是直接衝進場內,把原本左右拉鋸的局面,變成三軸混戰。

國家還在守法律,社會還想守共識,但平台自帶規則、自建語感、自動更新邊界。你原本以為自己,活在一個二維的制度空間,現在才發現,這整張地圖,早就不是平面的了。

我們不是走在走廊上了,而是飄在一個不對稱、無重力、沒有指南針的空間裡,試圖找到自由的方向。但問題是~我們還找得到嗎?

平台改寫新規則

- 平台不是工具是制度

- 演算法控制資訊流動

- 語言模型改寫公共語感

- AI決定我們怎麼表達

- 我們活在別人寫的世界

https://www.pintech.com.tw/tw/column/1420/social-media-algorithm-impact-behavior-accessibility

我們以前說社群平台只是工具,說它是舞台、是中介、是加速器。但現在,它早就不是輔助者,而是決定誰能上場、能說什麼、說到哪裡的裁判。

演算法不是中立的,它是權力的編碼。你看到什麼、相信什麼、討論什麼,都是它先選好的。

語言模型更進一步改寫了語感。什麼叫有禮貌?什麼是冒犯?什麼是過激?當下不是社會共識來決定,也不是法律來規範,而是模型早就訓練好了答案。你的語氣、句型、立場,會自動被「優化」成它喜歡的樣子。

社群巨頭們說它沒有干預,是你自己「不合演算法口味」。但那個口味,是誰寫的?你說話不再是根據你的經驗,而是要迎合它預測的反應。你以為你還在溝通,其實你只是在求生存。

現在是哪一套模型,決定了你怎麼思考。AI與社群平台還是工具嗎?還是,它已經成了另一種看不見的憲法?

國家社會雙失能

- 國家制度慢了三拍

- 社會組織力被消解

- 反壟斷變成裝飾道具

- 言論自由成平台口號

- 兩邊都無力制衡平台

https://crossing.cw.com.tw/article/19145

有人會說:「那就立法啊,國家總能管吧?」但你仔細看,反壟斷的法律還在草案階段,平台的演算法已經換了好幾版。你還在開公聽會,人家已經上線測AB test了。這不是治理慢,是制度根本過時了。

社會呢~也不是不想發聲,是根本找不到出口。集體行動要靠平台來串聯,結果一講關鍵詞就被降權;想號召人來參與,演算法直接把你藏起來。以前是政府審查,現在是你根本不知道,是誰把你「靜音」了。

我們總以為是活在民主制度下,實際上是活在平台給的資訊宇宙裡。國家想規範,沒能力;社會想抵抗,沒管道。兩邊都掉線的時候,平台不是被夾在中間,而是早就接管整場比賽。

當你打開手機那一刻,誰是主權者?你心裡其實很清楚。

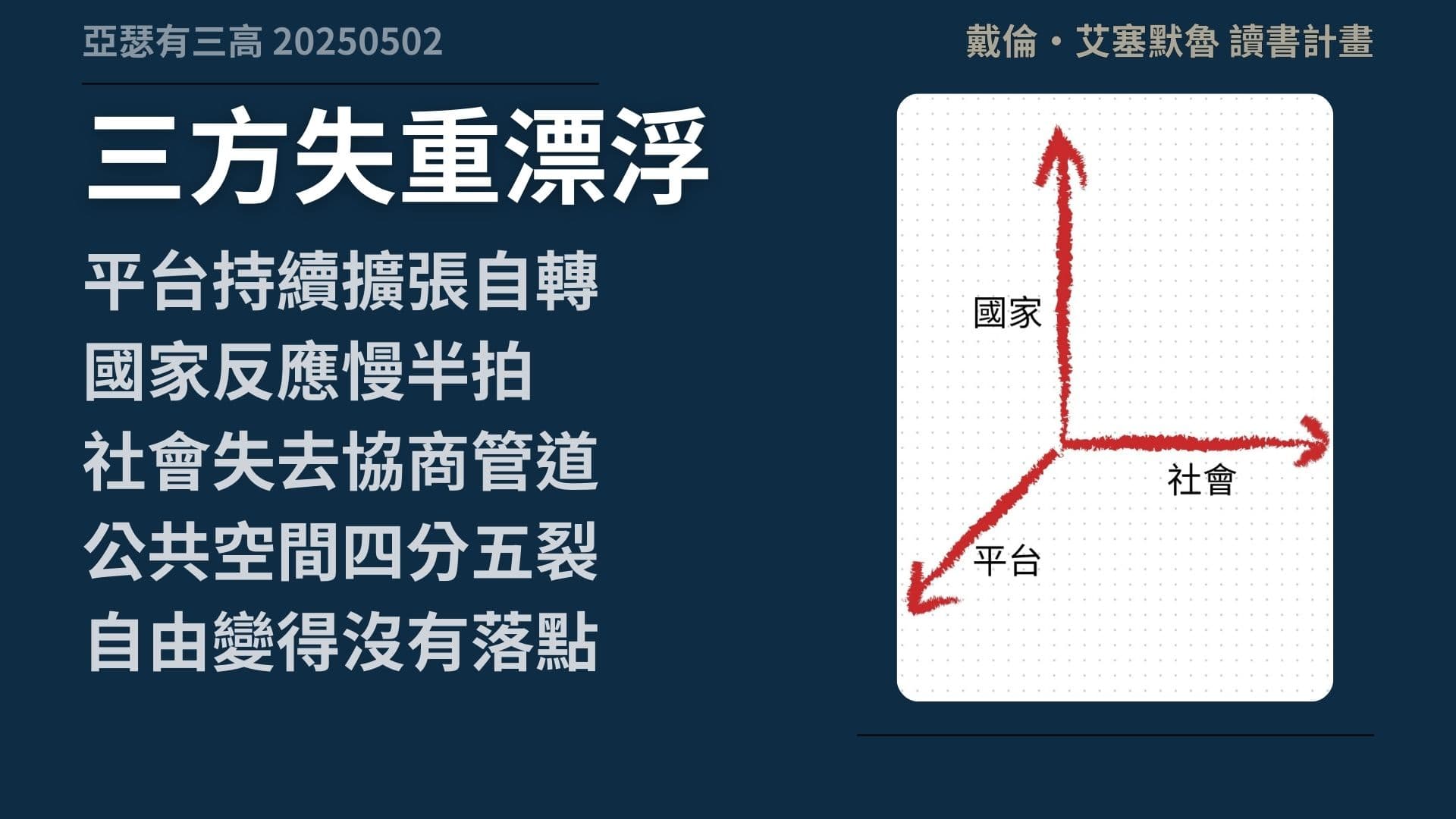

三方失重漂浮

- 平台持續擴張自轉

- 國家反應慢半拍

- 社會失去協商管道

- 公共空間四分五裂

- 自由變得沒有落點

理論上,國家、社會、平台應該三方制衡,一邊壓力太大,另一邊就會反彈修正,讓自由維持在那條,狹窄又不穩的中線上。但現在三邊都在自己的軌道上,誰也拉不動誰。

平台活在自己的演算法裡,每週都在更新規則,優化的是「留存率」不是「公共利益」;國家還在用1980年代的法條處理2025年的數位現實;而社會找不到集合點,更發不出共識。

公共空間看起來還在,但是現在在討論公共議題的地方,其實已經被限制,你說的「自由」,我可能早就無法理解;而我說的「壓迫」,可能根本無法被推播看到。

目前政府想要去控制社群平台,新聞媒體都有報導,但是社群的相關聲量明顯比新聞低很多,也明顯比政府官員,以及民意機構都還低很多,這就是社群平台的神奇魔力!

外部勢力正在滲透

- 極權不再靠飛彈入侵

- 平台與模型成輸出管道

- 語感控制比審查更深

- 數位殖民正無聲發生

- 連敵人長怎樣都不知

https://www.lawfaremedia.org/article/who-gets-the-algorithm-the-bigger-tiktok-danger

當自由陣營還在內部拉扯的時候,另一邊,極權國家早就開始行動。他們不再靠軍事入侵,而是靠平台滲透。

TikTok 不只是短影音,它是演算法包裝的注意力武器;DeepSeek 不只是AI模型,它是一整套預設立場的輸出工具。

你以為它們只是工具,但它們在做的,是語感的控制。什麼議題能火、什麼立場被鼓勵、什麼情緒最容易散播,全部都已經被設計好了。

這才是最可怕的地方:你不會被禁止說話,你只會慢慢失去想說的慾望。你不會覺得被洗腦,你只會覺得「這世界大概就是這樣吧」。

當民主國家還在討論,極權政府的語言模型要不要管,結果AI已經每天在訓練你。只不過它不會告訴你,它從哪裡來?以及為什麼會這樣?

這還是自由嗎?

- 言論還能自己決定嗎

- 觀看是選擇還是被選

- 行動是否來自自主意志

- 資訊自由是誰定義的

- 自由兩字變成幻覺

https://vocus.cc/article/678e3870fd89780001f88215

現在我們說自由,是指什麼意思?

如果你說的話要經過平台審核,你看到的東西是演算法決定的,連你想講什麼,都會下意識避開那些,「容易被限流」的關鍵字,那這還是自由嗎?

平台說你有選擇,但那個選項,從頭到尾都不是你自己列的。資訊看起來是自由流動的,雖然什麼都沒被封鎖,但觀眾卻永遠看不到。你被允許講話,卻沒有出口;你能發文,卻沒有人接得到。

更諷刺的是,我們還在討論要不要限制AI,平台會不會管太多的時話,其實自由不是被打壓,而是被替代了。我們沒有看到它消失的那一刻,因為那一刻根本沒發出聲音。

所以現在說的「自由」,是那個我們以為還存在的概念?還是~那是科技巨頭們,願意給你用的下一個產品功能?

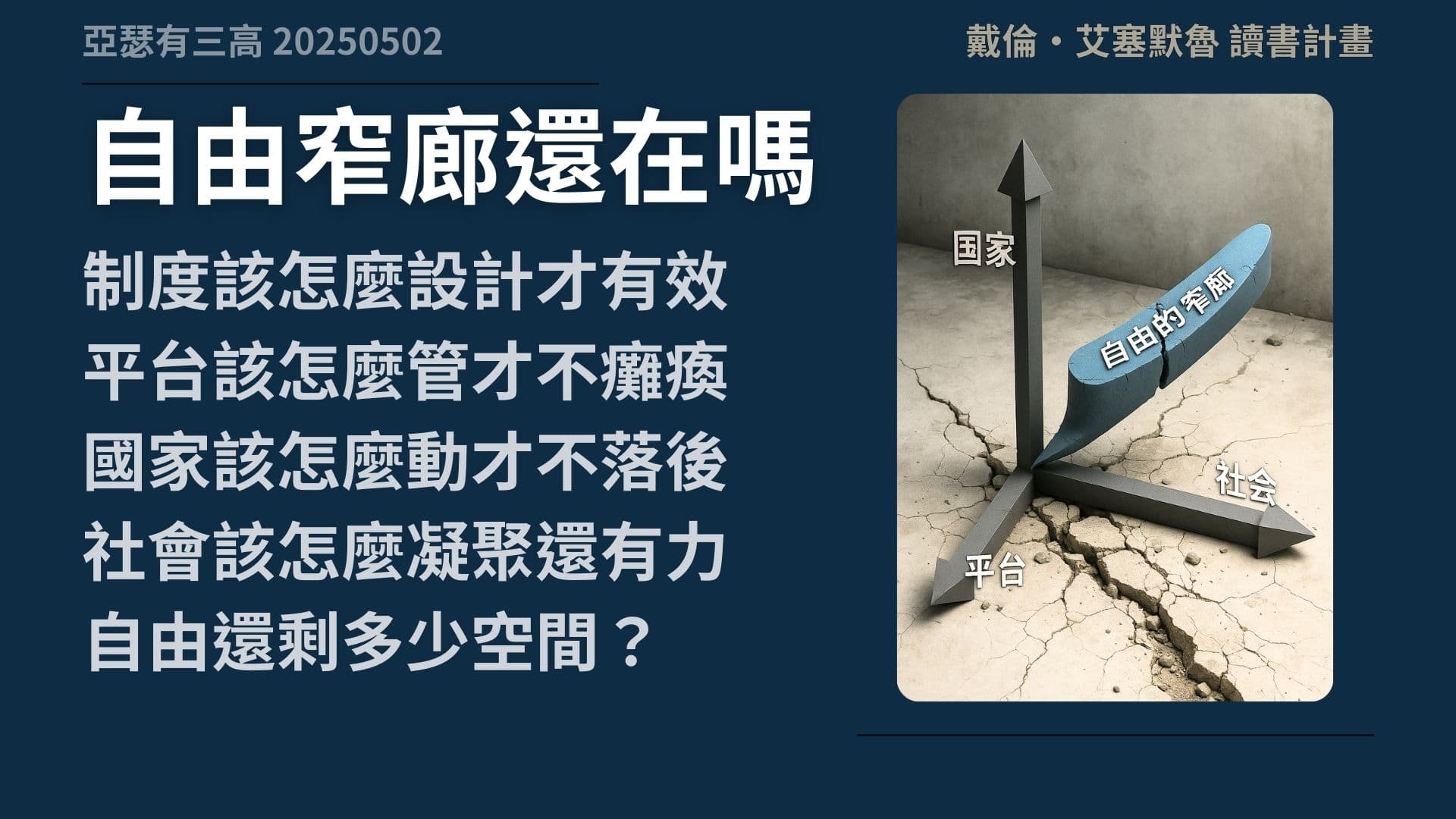

自由窄廊還在嗎

- 制度該怎麼設計才有效

- 平台該怎麼管才不癱瘓

- 國家該怎麼動才不落後

- 社會該怎麼凝聚還有力

- 自由還剩多少空間?

如果從第一段看到現在,應該已經感受到,我們走的那條自由的窄廊,似乎變得越來越窄,越來越陌生了。

民主制度還在,但反應不夠快;國家機器還在,但決策不夠聰明;社會組織也還在,但力道早就不夠了。

社群平台太強了,但我們又離不開。你說要管科技巨頭,但又怕打壞創新;放手不管,又怕它真的接管整個世界。

我昨天講 Meta 爭議的那支影片,其實就是這種矛盾最好的例子。稿子是我寫的,但我又找了業界前輩逐句討論,每一句話都得斟酌再斟酌,因為我希望它能被傳出去,但又不想完全失去我的語氣與立場。

這不就像幾十年前,那種不自由的時代嗎?說話前要先想清楚,怎樣講比較安全,怎樣講比較不會出事。

我不是說我們不自由,但老實說,每天都得選擇:要不什麼都別說;要不,就說到「某個程度就好」,以免被限流、被靜音。

所以現在的問題,不再是「要不要選擇自由」,而是「我們還有多少空間可以選?」

這支影片應該不會被平台推薦,但它講的是,我們每天都在經歷的事。

自由正在變形、縮小、被包裝,甚至被定價。而我們能做的第一件事,也許只是把這件事講出來。

如果你也有感覺,請你留言,說說你怎麼看。還是其實,早就不知不覺,調整了自己的說話方式,只是沒有說出口?

我會認真回覆每一則認真的留言

我們一起把這條路說清楚記下來

亞瑟有三高的全文電子報

也已經開始發送了

如果你有興趣

在下面的留言區

就可以找到我的連結請點擊

每天都會把我全文

寄到你的email

相關議題應該敬此打住就好

我的流量已經經不起繼續往下掉

我們之後來談談不同的東西

下次見~拜