美國貿易逆差是假象?帳面虧實際賺!一般的國家貿易逆差很不好,但對於美國的經濟與企業來說,貿易逆差並不代表經濟虧損,美國是靠品牌、科技與資本吸納全球資金。本文拆解經常帳與金融帳的落差,解釋美國如何透過資訊殖民與美元體系,反而成為最大贏家。

美國貿易逆差是假象 帳面虧實際賺 影片

今天來討論美國貿易逆差是假象嗎

實際上我想講的是

他應該是帳面虧但是實際賺

因為貿易逆差不代表經濟虧損

這是美國的特色

他是靠品牌科技跟資本吸納全球資金

所以表面上看起來雖然是逆差

可是實際上他是賺爛了

我是亞瑟我有三高

每個禮拜一到每個禮拜五

都會日更這個頻道分享點點滴滴

那我們趁著川普

對等關稅戰的前一天

趕快把這個影片上架吧

美國貿易逆差

- 小Lin從國際收支切入

- 經常 資本 金融帳

- 逆差數字不能代表實況

- 帳面虧錢實際卻賺更多

- 平台型經濟沒算進去

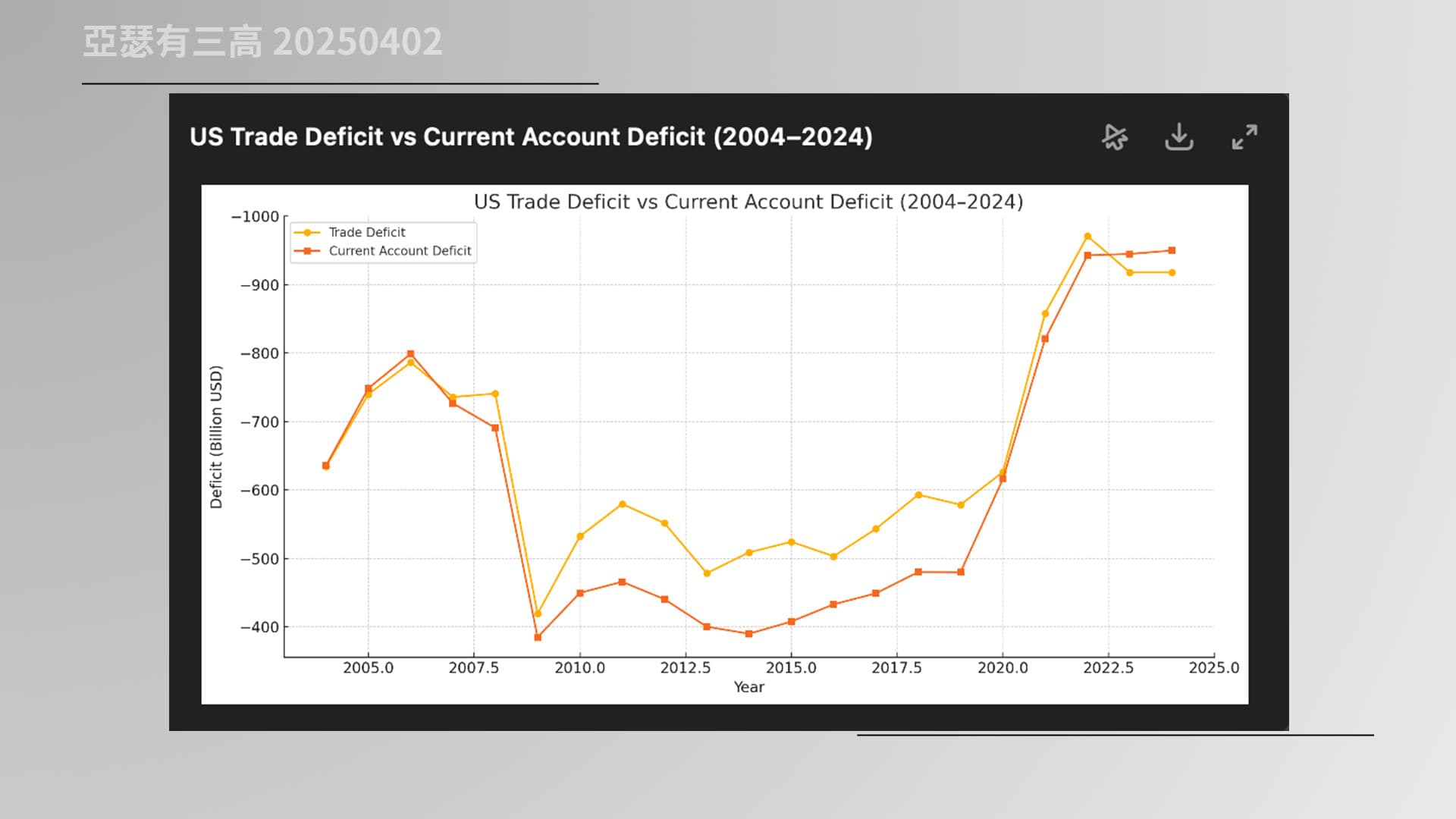

我最近看到小Lin說的一支影片,主題是美國長期的貿易逆差問題。她的切入方式蠻有意思,是從國際收支的三大帳戶來分析:經常帳、資本帳、還有金融帳。她還整理了一張對稱圖,說美國的經常帳長期是逆差,但金融帳卻一直順差,這就是為什麼美國看起來在虧,其實收支是平的。

她的分析很精準,學術架構也完整,但對於一般觀眾來說,應該不太容易一聽就懂。因為她說的那些東西,是從結構面切進去的,但沒有直接講到「美國到底怎麼賺錢」這個關鍵。

所以我今天想要用更白話、更具體的方式,補足她沒講清楚的部分。美國的貿易逆差表面上看起來是輸,但事實上,美國是靠制度、科技、平台,把全球的錢吸進來。像Google、Meta、Netflix這些企業,它們不是賣貨出去,而是靠平台向全球收錢,這些收入根本沒算在出口裡。

你看到的逆差,只是工業時代的數字遊戲,真正的美國早已不靠出貨賺錢,而是靠收租。

帳面逆差是假象

- 帳面逆差容易誤導

- 無形收入沒列在報表

- 制度與平台吸光全球

- 貿易統計漏掉數位租金

- 現代賺錢不靠傳統出口

https://www.cbc.gov.tw/public/Attachment/83199563771.pdf

很多人只看貿易逆差的數字,就會認為美國一直在虧錢,買的比賣的多,這樣怎麼可能不破產?但這樣的理解方式,老實講是太表面了。因為現在真正能賺大錢的方式,早就不是把東西裝貨櫃運出去,而是靠制度、平台、數位服務,直接在全球收租金。

你以為Google、YouTube、Netflix這些平台只是內容公司?它們其實是全球收費工具,而且錢都是直接繳到美國母公司。這些收入不會寫進傳統的貨物貿易統計,但這才是今天真正的經濟主力。

還有像Apple的App Store、AWS雲端平台、Meta的廣告,全部都是無形服務。每個月數以億計的人在付月費、投廣告、下載App,這些錢全部進入美國公司帳上。

所以美國的貿易逆差只是表面,甚至我會說是一種偽裝。因為真正的主力收入根本不在你看的那張報表上。你只要願意多看一層,你就會發現,美國靠這套數位收租制度,根本賺翻了。

白話說明三帳戶

- 經常帳記載商品與服務

- 資本帳紀錄資產轉移

- 金融帳反映資金流動

- 三帳互補構成整體收支

- 逆差不是整體部份

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%93%E5%B8%B8%E6%94%B6%E6%94%AF

為什麼我們常常誤會美國虧錢?其實是因為對國際收支帳不夠熟。這三帳分別是經常帳、資本帳跟金融帳。經常帳是你最常聽到的進出口帳,裡面記的是商品、服務、利息、股利等跨境收支。大多數國家的主要收支變化都來自這裡。

資本帳比較少見,它記的是資產轉移,比如像某個公司被買走,土地使用權轉讓等等,這些比較不常見,但還是帳的一部分。

第三個就是最關鍵的金融帳。這裡面記的是資金的流動,包括買股票、買債券、直接投資、外資收購等。簡單說,經常帳是你錢花去哪裡,金融帳是你怎麼把錢賺回來。

美國就是靠這個帳把錢賺回來的。你以為他出口少,但你沒看到的是,全世界的錢都在流進美國市場,去買他們的股市、債券、公司,甚至房地產。這就是所謂「一邊逆差一邊收割」的核心機制。

網路是收租機器

- 平台型企業壟斷全球

- 海外收入沒記進出口帳

- 年收七千億無形租金

- 網路訂閱抽成比賣貨穩

- 資訊殖民早就全面成形

https://longreads.tni.org/digital-colonialism-the-evolution-of-us-empire

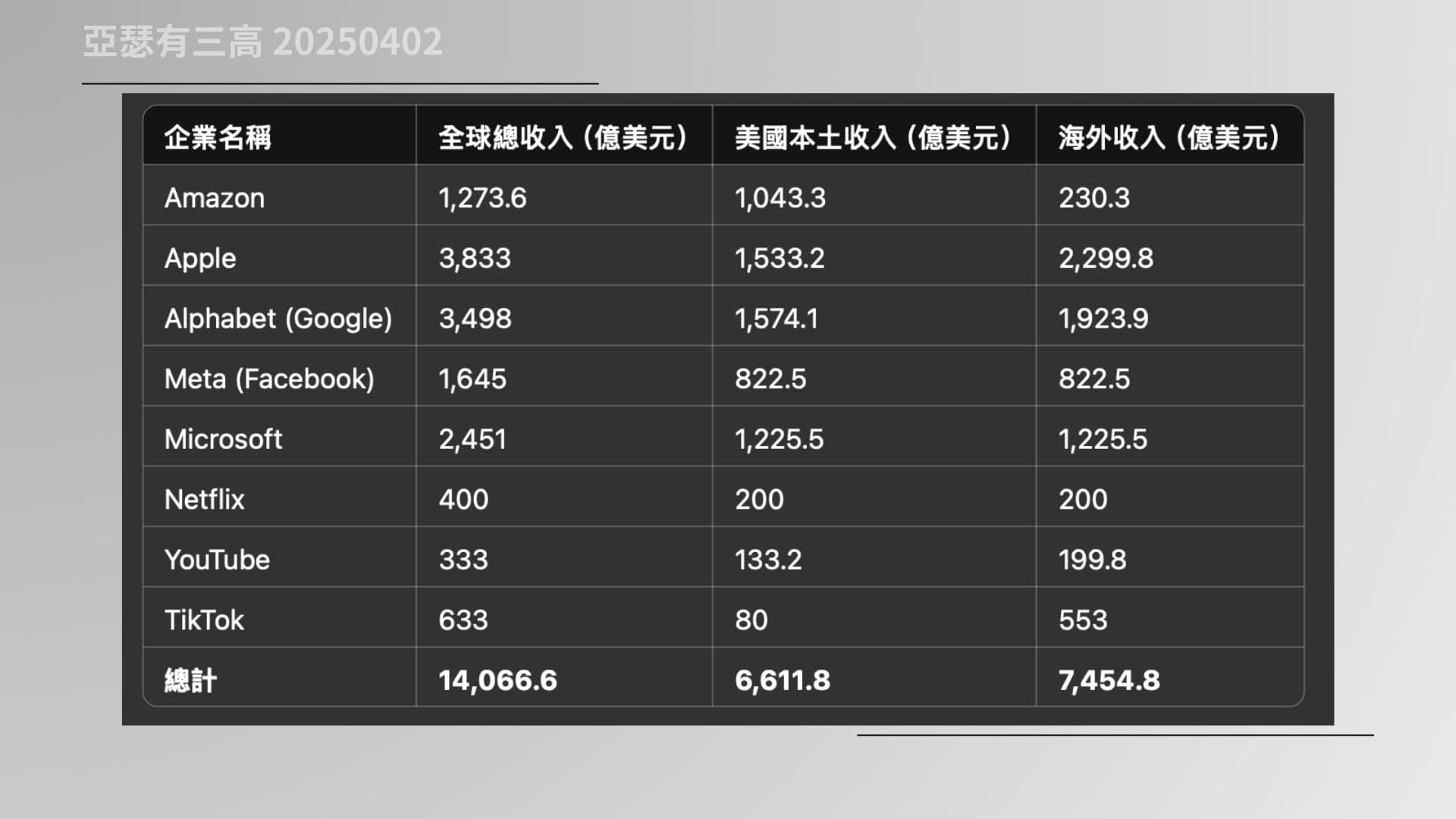

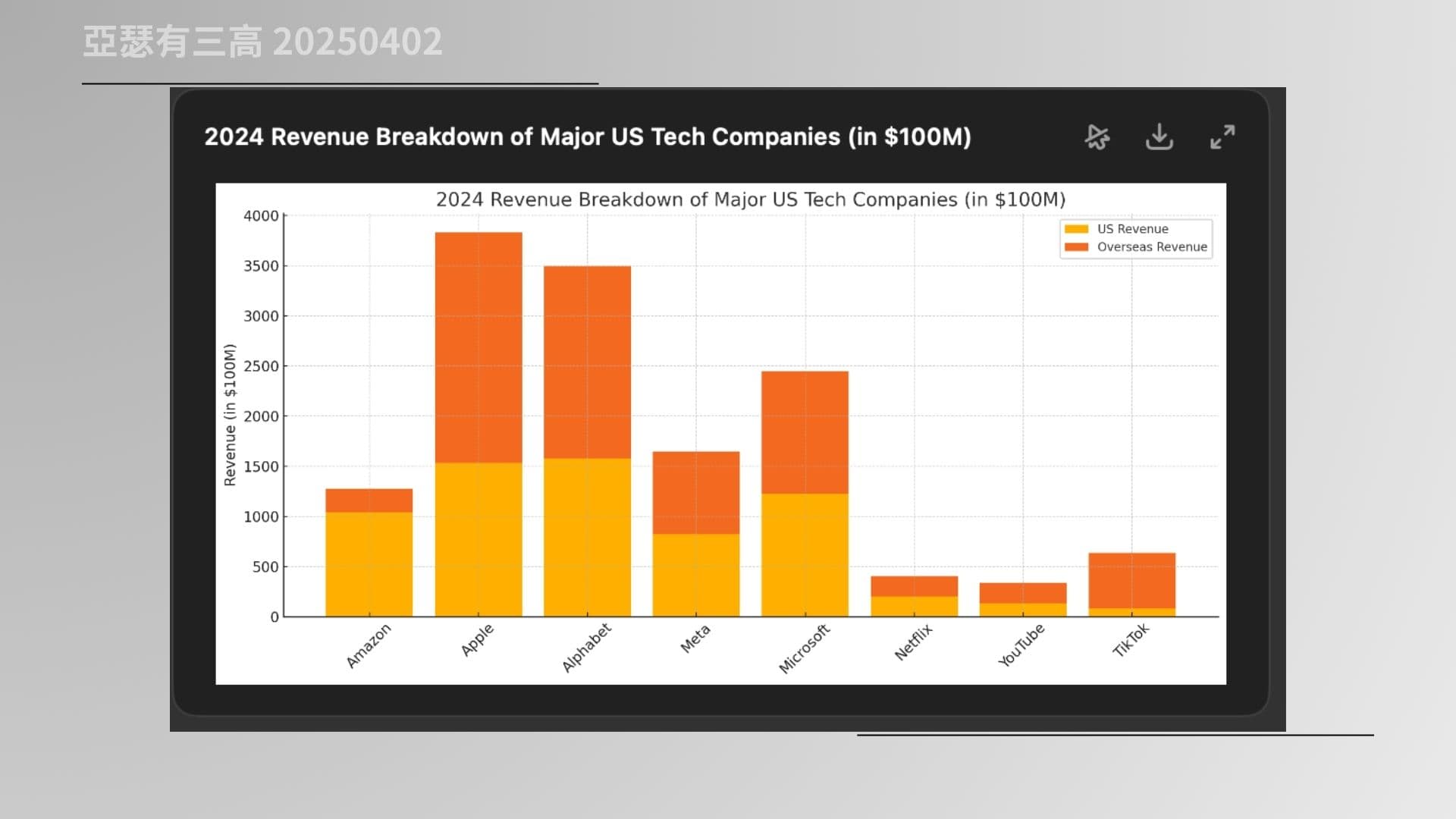

如果你真的想知道美國怎麼賺錢,就不能只看他出口了多少貨、進口了多少油。你應該去看他的科技平台怎麼從全球收錢。像Apple、Google、Meta、Netflix這些公司,它們都不是靠賣貨,而是靠提供服務、收訂閱費、抽平台稅來賺錢。

根據我們前面整理的數據,光是這些美國科技巨頭,每年從海外市場就可以收超過七千億美元的收入。而這些收入全部都是來自全球的消費者、廣告商、企業端使用者。

但這些錢沒有透過出口管道運出去,也沒有報關,更沒有寫進經常帳。所以帳面看起來好像虧,其實只是不在你看的那張表裡。

美國企業透過這些平台,早已建立起資訊殖民體系。你在手機上點一個App、在YouTube上點一個廣告、在Netflix上點一部劇,背後都是美國企業在跟你收錢。這才是真正的全球收租機器,不用製造,不用出口,直接收錢。

移民教育授權

- 留學生帶動美國消費

- 高技術移民成納稅人

- 品牌授權直接收費

- 服務訂閱跨國抽成

- 美國本土只佔小部分

美國賺錢的方式絕對不只靠網路平台,還有幾個你可能沒注意到但非常關鍵的管道。像是教育、移民、授權與品牌收入,這些都屬於無形價值,卻一樣可以源源不絕地從全球吸金。

光是國際學生這一塊,每年就幫美國帶進超過 400 億美元的收入。學費、住宿、生活費、醫療保險,通通流入當地經濟。而且很多高階留學生最後都留在美國工作,直接成為當地的納稅人和技術人才,美國幾乎不用培養,免費收割全球精英。

除了教育,還有品牌授權,大約也超過200億美元。像 Apple、Nike、Disney,不管商品在哪裡生產,只要掛上他們的品牌,就得付授權費。而且這些授權收入全部匯回美國總公司。

還有 App Store、各種 SaaS 軟體、商業授權,每一筆訂閱都是以美元結算的無形貿易,預估總值大約超過2500億美元,其中半數是國際貢獻。

美國本土市場大概只佔企業總營收的 40~50%,其他都是從世界各地賺來的錢。這些錢沒算進傳統貿易統計,但卻是企業真正的利潤來源。美國收的不是貨款,是你一輩子的租金。

美國穩收資產

- 美元是全球結算貨幣

- 全世界儲備美元資產

- 國債股市都吸引資金

- 美國出口的是金融秩序

- 全球錢繞一圈回美國

https://usafacts.org/articles/which-countries-own-the-most-us-debt

現在我們來講美國最強大的武器——美元體系。當全世界都以美元作為交易、投資、結算的基礎貨幣,美國就不需要靠出口商品來維持順差,因為錢自己會繞一圈回來。

每當美國對外買貨,美元流出。但其他國家賺到的美元,最終還是會透過投資或外匯儲備,再流回美國。舉例來說,各國央行拿著大量美元儲備會買什麼?最常見的就是美國國債。還有各大保險公司、銀行、主權基金,會拿這些美元去買美國的股票、房產、甚至收購美國的企業。

這個過程看起來好像是貿易逆差

可是實際上卻是把外國人賺到的錢

再把它用各種方式收回美國本土裡面

放到美國的債 股市

或者是美國的房地產裡面

這種結構不是短期策略,是一整套設計好的美元制度。美國不用靠出口維持優勢,因為它出口的是金融規則,是美元信仰,是全球最強大的金融市場。當大家都相信美元,全世界的錢就永遠會回流美國。

債務壓力的平衡

- 國債利息壓力持續上升

- 政府支出越來越難撐

- 逆差不能完全無限制

- 控制帳面順差與債務

- 川普打關稅是戰略轉移

當然,這個循環也不是無限的,美國其實也有壓力。當全世界把錢拿回來買美債,美國的政府債務就越滾越大。根據最新的數據預估,美國光是國債利息支出,就已經佔了政府收入將近20%,台灣大約是6%。

所以美國在經常帳與債務之間,其實是精算過的。它不能讓帳面逆差太大,否則國債會壓垮整個政府財政。這也是為什麼你會發現,美國對於貿易逆差是「可控的逆差」,它雖然擴大,但始終沒到完全失控的地步。

這背後不是放任,而是有目的地調整。例如川普時期,他打關稅戰,看起來是為了降低逆差,但實際上是要強迫部分供應鏈回美國本土。因為如果所有的生產都放在海外,連控制力都沒有了,那才是真的危險。

川普不是不知道金融帳補得起經常帳,他當然知道。但他要的是更長期的產業掌控權。關稅只是工具,目的是戰略重組,不是帳面數字的對錯。

美順差不靠出口

- 順差邏輯已經徹底改變

- 平台制度才是核心力量

- 工業數據掩蓋真實收入

- 美國靠全球輸血維持霸權

- 逆差是假象收租才是真相

所以講到最後,我們要問的問題是:一個國家真的需要靠出口才算強嗎?這是工業時代的邏輯,在今天這個數位平台、全球資本流動的時代,這個邏輯已經徹底過時。

美國沒有靠出口貨櫃維持經濟,美國靠的是制度、平台、IP、品牌、稅制、教育與人才。這些才是它收租的核心系統,真正構成今天美國霸權的支柱。工業產品只是皮,制度與平台才是骨。

你看到的貿易逆差,只是工業時代的數字。但你沒看到的,是一整套結構化的租金機器,正持續從全世界抽血。教育、科技、品牌、金融、平台,全都流回美國本土企業和政府手上。

所以我們不該再問美國為什麼逆差,而是要問全世界為什麼還願意把錢給它?這才是重點。只要這套制度還穩住,美國根本不怕逆差,因為那只是帳面上的假象。真實世界裡,它才是最大的收租王。