用訓練AI的方式 改寫自己的大腦,我們的大腦其實就像語言模型,每次反應都是一次微調訓練。選擇怎麼輸出,就等於選擇你想成為的人。從思想到命運,都是習慣的累積。怎麼講話、怎麼面對情緒,其實都在訓練你自己。訓練 AI 的方法,也能用來訓練我們自己,打造理想中的輸出模式。

用訓練AI的方式 改寫自己的大腦 影片

今天我們來講

用訓練AI的方式改寫自己的大腦

嘿~沒有錯

就是一個這麼厲害的議題

我是亞瑟我有三高

每個禮拜一到每個禮拜五

都會分享每天學到的點點滴滴

今天回到拐點這本書

我們來看一下這個厲害的觀點

AI模型訓練人類

- 拐點第六章第二節

- 仿AI學訓練人腦

- 反過來訓練自己

- 語言本能是基礎

- 模型方法用在人類

https://www.eslite.com/product/10012036172682610040003

這邊又回到萬維鋼老師《拐點》的第六章第二節,標題是:「慣性:如何控制和改寫你自己的神經網路」。不過老實說,這標題聽起來有點太學術了啦,簡單講就是,要用訓練 AI 的方法,反過來來訓練我們的大腦,幫自己架構出一套反應系統。

這一節裡提出了「仿 AI 學」的概念。因為人腦本身,就是一個神經網路,而我們的行為、習慣、情緒,也可以當作是「輸出反應」,這些反應不是憑空出現的,其實都是被訓練出來的。

我自己非常認同這個概念。現在語言模型的整體架構,其實就是根據語言學,這幾年的研究進化出來的。像是史蒂芬・平克的《語言本能》,就用很白話的方式解釋,語言其實是一種人腦的基本演化能力,它是一套內建在大腦裡面的系統。

所以最基本的智力來源,就是內建的語言模式。人類就是靠著這套模式不斷被訓練,透過語言教育、社會互動、思辨練習,最後成為聰明的人類。

而既然AI語言模型訓練方式很有效,那麼反過來說,也可以拿這一套方式,用科學化的架構,來訓練我們自己的人腦。

慣性是自動反應

- 大腦靠慣性反射

- 抱怨讓人短暫快感

- 反射變成預設值

- 人類也有預訓練

- 直覺反應可被訓練

萬維鋼老師在這一段提到,其實我們大多數的行為反應,是一種自動化的慣性,而不是思考後的選擇。比如說,你遇到一件不開心的事,大部分人第一個反應是抱怨,而不是冷靜下來想「現在該怎麼辦」。為什麼會這樣?因為你的大腦神經已經被訓練成這種模式了。

更可怕的是,這種反應會自我強化。因為每次抱怨的時候,都會有一點點短暫的爽感,那大腦就會以為這樣做是對的、有獎勵的。久而久之,這個反應模式就變成你的預設值。

語言模型也是一樣,它的一開始的反應,不就是預訓練嗎?

語言模型會先用大量資料餵進去,訓練出它的基本反應機制。我們人也一樣,從小到大所接受的教育、家庭環境、語言輸入、社交經驗,其實都是在做預訓練。久而久之,我們遇到事情的當下那個反應,就是預訓練的結果。

所以說,預訓練好不好,會直接決定你面對事情的反應好不好。

強者設計好慣性

- 提醒不如自動流程

- 固定流程優於意志力

- 姚明訓練出本能動作

- 微調建立反應模型

- 我把產出變成慣性

這一段提到一個很重要的觀念,就是不能只是靠「提醒自己」來改變行為。你再怎麼跟自己說「不要生氣」、「別動怒」,都比不上事先設計好,可以自動啟動的反應流程。

他舉了一個例子,就是籃球選手姚明。姚明每次罰球時,動作幾乎都一模一樣,這不是當場想出來的,而是在訓練的時候就不斷重複,練習到已經成為本能。所以不需要思考,動作就自然發生,而成為罰球的「固定慣性」。

這讓我聯想到語言模型的「微調」。訓練模型的時候,會針對特定任務調整輸出方式,久而久之,就會變成固定的回應模式。

我自己在處理 YouTube 的時候,其實也是一樣。以前光是想主題就會卡住,但後來把整個流程標準化,通通建立成一套固定架構。

現在每天一邊看新聞、一邊研究股票、一邊挖掘新知,這些過程就自然產出我要的內容。最後再從裡面挑出,值得做成影片的部分,才能讓輸出與品質都更穩定

其實,這一整個流程,就是我用「微調」出來的「自動反應」。

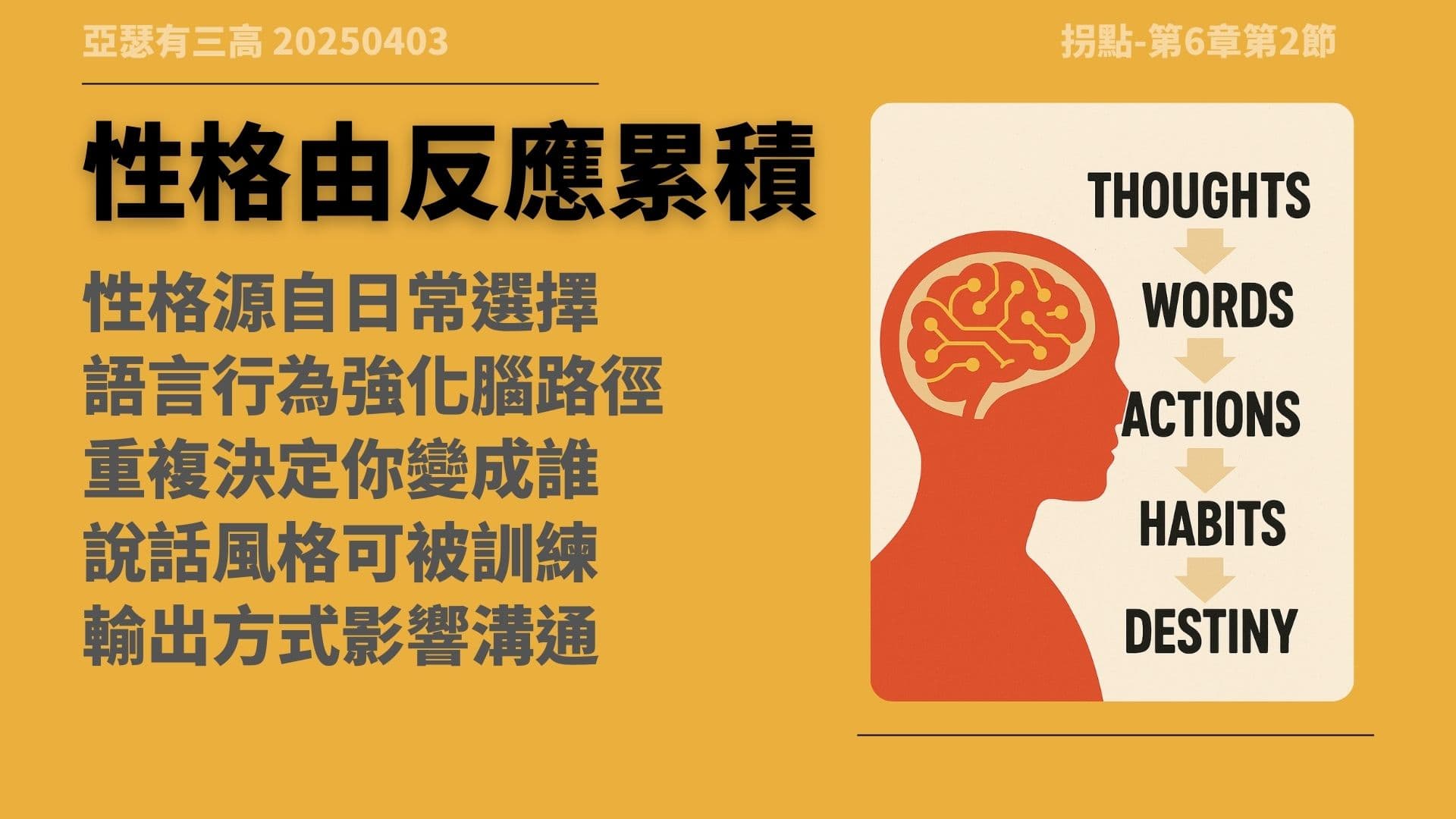

性格由反應累積

- 性格源自日常選擇

- 語言行為強化腦路徑

- 重複決定你變成誰

- 說話風格可被訓練

- 輸出方式影響溝通

萬維鋼老師說,人類的性格並不是與生俱來的,也不是某一次重大事件決定的結果,而是你在整個人生當中,每一次微小的選擇所累積出來的。

像你平常講話的方式、面對壓力的態度、遇到事情的反應,其實都在強化某一條神經網路的路徑。經歷每天不斷重複的選擇,你會慢慢把自己的大腦訓練成那個樣子。

也就是說,如果你一直選擇逃避,那大腦就會變得習慣逃避。如果你選擇堅持、選擇觀察、選擇冷靜,那你就會變成一個比較穩定、比較能夠堅持的人。

看到這段我真的超有感,完全是當頭棒喝。我以前講話很衝,內容很碎,而且語氣很跳,但開始錄影之後,就常常提醒自己:要慢一點,講清楚一點,想辦法讓前後段落連得起來。

講久了,這就變成我的語感,也變成了我說話的節奏。甚至在生活中的對話,也比較不會吃螺絲、也比較不會跳來跳去,反而成為現在的輸出風格。

其實我的個性沒有改變太多,但訓練過後的輸出方式,結果就變成一種更有效的說話技巧了。

小行為改變自己

- 微調比爆改更有效

- 停頓能打斷舊模式

- 系統一是反射直覺

- 系統二是深度思考

- 快思慢想用來訓練腦

萬維鋼老師提到,改變自己不是靠一次,徹底翻轉人生的大動作,而是靠一點一滴的微調,每次反應的當下,其實就是改寫神經網路的一次機會。

所以不需要那種「現在就要大改」的壓力,只要能在關鍵時刻,稍微停一下、觀察一下,是不是又回到舊的反應模式?而那個「停頓」本身,其實就已經在訓練大腦,用新的方式來反應世界了。

這就讓我想到《快思慢想》這本書。書裡說,人腦其實有兩套系統:一個叫系統一,就是那種快速、直覺、反射式的反應;另一個叫系統二,是比較慢、但會思考、會分析、會評估的那一種。

很多時候,我們就是不小心被系統一帶著走,結果就輸出了一些,事後會後悔的東西。如果在輸出當下稍微卡一下,讓系統二進來,這樣是不是就比較有機會,做出正確的決定?

就好比 ChatGPT,有時候回答的東西怪怪的,我們不會直接信它,而是會說:「你再查查看」、「請上網搜尋更正確的答案。」這不就是在讓它的「系統二」重新啟動、修正直覺的反應嗎?

一樣的~我們對自己也可以這樣。當開始練習讓系統二,介入系統一的反應時,就是在重新訓練自己的大腦,當輸出方式開始改變的時候,人生其實也就開始往另一個方向走了。

選擇性保留改寫

- 本能不是都能用

- 反應要看時代背景

- 語言模型靠對齊調整

- 情緒是訊號非敵人

- 修正輸出不等於壓抑

這段講到一個觀念:本能不是不能用,但也不是樣樣都能用。

很多反應像是「遇到威脅就跑」、「看到挑釁就攻擊」,在原始時代很實用,但放到現代反而容易出錯。

所以問題不是本能不對,而是你要選擇:哪些該保留?哪些該改寫?

這就像語言模型一樣,我們不會全部砍掉重訓,而是針對偏差的輸出做「對齊」。

我覺得情緒也是這樣。生氣、焦慮本身沒錯,那是訊號,重點是你怎麼處理。

以前我遇到不開心的事,第一反應就是暴衝。後來讀了一些腦神經研究,我開始反省:如果想融入社會,是不是該換一種大家能接受的說話方式?

這不代表我要壓下情緒,而是要把情緒轉成,更有效的輸出方式。

語言模型的對齊,就是讓輸出更符合人類價值觀,不亂講、不惹怒大眾。那我自己,其實也可以這樣設計輸出,設計自己。

選擇自己的輸出

- 輸出訓練你變成誰

- 反擊酸民會強化錯誤

- 每次輸出都在對齊

- 理想角色靠輸出塑造

- 假裝做到變成做到

萬維鋼老師說,每一次的輸出,都是一種選擇,而這個選擇,會訓練出你未來的樣子。你怎麼輸出,最後就會變成怎麼樣的人。

這句話我一開始聽起來還好,但最近遇到酸民留言的時候,我才真的懂了。

以前看到別人亂嗆亂酸,第一反應就是回嘴,直接用最尖酸刻薄的話噴回去。當下真的很爽,但沒多久我發現一個問題~我也變成酸民了。

越會酸人、越會亂講話,結果就是我的大腦,也開始習慣用這種「對罵模式」,來處理所有壓力跟批評。那一刻我才意識到,這不是在噴對方,這是在訓練自己成為,我最不想變成的那種人。

如果我想成為一個穩定、有節奏、有品質的創作者,那我講出來的每一句話、每一次回應,都應該符合這個角色的輸出風格。

因為每一次的輸出,其實都是一次「對齊」,一次「微調』,是在調整我的大腦,成爲那個理想中的自己。

有一句英文諺語說得很好:Fake it until you make it.

裝久了、演久了,就會成為那樣的人。

選擇是訓練命運

- 當心你的思想,它會變成語言;

- 語言變成行為,行為變成習慣;

- 習慣變成性格,性格決定命運。

這一節的收尾,引用了一段非常經典的話:

當心你的思想,它會變成語言;

語言變成行為,行為變成習慣;

習慣變成性格,性格決定命運。

很多人把這句話當作心靈雞湯在看,但其實這段話,是最貼近現代神經網路概念的總結。

每一次念頭、每一個反應,都在強化某條神經網路的路徑。這個路徑如果夠強烈,它就會成為你未來的預設反應,甚至變成你的人生軌跡。

訓練自己大腦行為的過程,其實就像訓練語言模型一樣。你餵它什麼資料、怎麼微調、怎麼對齊你想要的價值觀,它就會變成什麼樣的模型。

我們人也是這樣訓練出來的。小時候,是父母、學校、社會在訓練我們;但長大後一樣可以微調自己,就像微調語言模型一般,也可以調整自己的風格、選擇與價值觀。

對我自己來說,現在做頻道、讀書、寫稿,其實全都是在訓練我的輸出模式。只是以前我沒意識到這件事,直到讀完這一章才突然想到,我一直都在微調我自己。

我建立的 YouTube 頻道、網站內容,其實就是自己的 RAG 資料庫,而整個過程,就像是在「練丹」。有些人亂練,練出毒丹;但若是有意識的去設計、去規劃,就能練出自己想成為的那顆仙丹。

訓練語言模型的那一套方法,也可以應用在訓練我們自己。

更進一步地講,在語言模型時代長大的孩子,擁有的不只是被動的圖書館,而是可以主動學習的AI模型,他們因為擁有了 ChatGPT,就此開啟一個比我們更輝煌的未來。

行文自此希望可以和你一起努力

下次見~掰